いぼ痔を切らずに治せる痔核硬化療法(ALTA療法)を行っています

※痔核の切除 (いわゆる手術)・痔瘻・便失禁に関しては、当院では対応できません

血便があった場合は、必ず一度は内視鏡検査を受けるようにしましょう。

たとえ、すでに痔の診断を受けていたとしても、定期的に腸管内の病変の有無は確認しておく必要があります。

♦排便時に出血があった(痛みはない)。又は、便や排便後に拭いたティッシュに血がついていた。

♦排便時に肛門が痛む、排便後にジーンとした痛みがある。

♦肛門のそばに小豆大のイボ(しこり)が突然できて、激しく痛む。

♦排便のたびにイボを指で戻す。又は、肛門のそばのイボが気になる。

♦その他…便が細くなった、肛門周囲から膿が出る、腫れて痛くて触ると熱っぽい、など

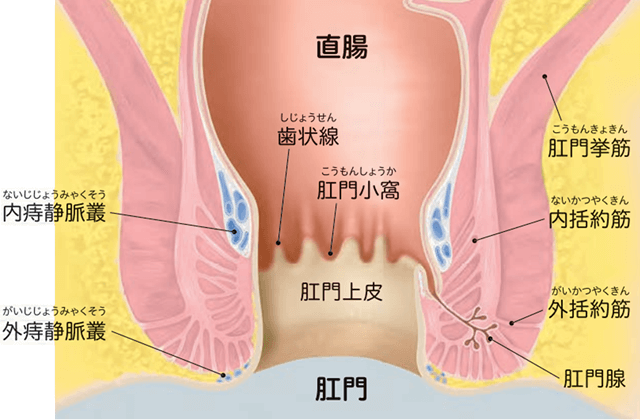

おしりのしくみ(構造)は?

-

直腸の粘膜と肛門皮膚の境目は「歯状線」と呼ばれます。

また、肛門内側と出口付近には静脈叢と呼ばれる毛細血管が集まった部分があります。歯状線より上の直腸粘膜の静脈叢周辺には知覚神経(痛みを感じる神経)は通っていませんが、歯状線より下側の皮膚部分の静脈叢には、知覚神経が通っています。

肛門・直腸は、内括約筋と外括約筋で囲まれ、常に一定の力で締められています。

-

おしりのしくみ(構造)は?

直腸の粘膜と肛門皮膚の境目は「歯状線」と呼ばれます。

また、肛門内側と出口付近には静脈叢と呼ばれる毛細血管が集まった部分があります。歯状線より上の直腸粘膜の静脈叢周辺には知覚神経(痛みを感じる神経)は通っていませんが、歯状線より下側の皮膚部分の静脈叢には、知覚神経が通っています。

肛門・直腸は、内括約筋と外括約筋で囲まれ、常に一定の力で締められています。

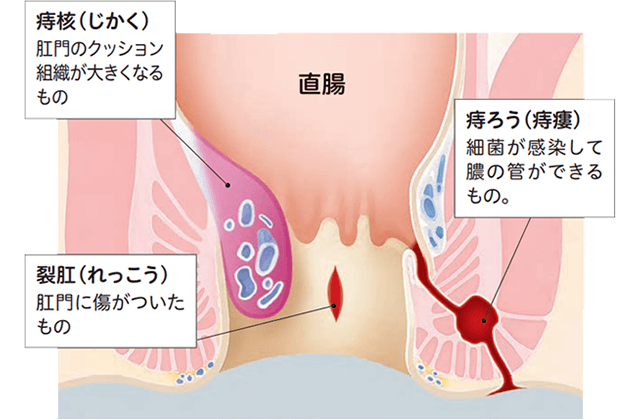

痔核とは?痔の種類は?

-

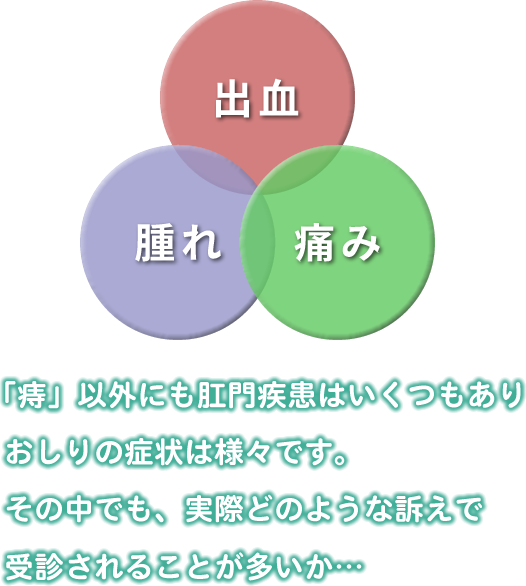

痔とは肛門および肛門周囲の病気の総称です。無症状のことが多く、大腸の内視鏡検査で初めて指摘されることも多いですが、出血、痛み、腫れ、脱出、残便感、違和感などで気付きます。

痔には、主にいぼ状のはれができる「いぼ痔(痔核)」、肛門の皮膚が切れる「切れ痔(裂肛)」、肛門に膿のトンネルができる「痔ろう」の3種類があります。

-

痔核とは?痔の種類は?

痔とは肛門および肛門周囲の病気の総称です。無症状のことが多く、大腸の内視鏡検査で初めて指摘されることも多いですが、出血、痛み、腫れ、脱出、残便感、違和感などで気付きます。

痔には、主にいぼ状のはれができる「いぼ痔(痔核)」、肛門の皮膚が切れる「切れ痔(裂肛)」、肛門に膿のトンネルができる「痔ろう」の3種類があります。

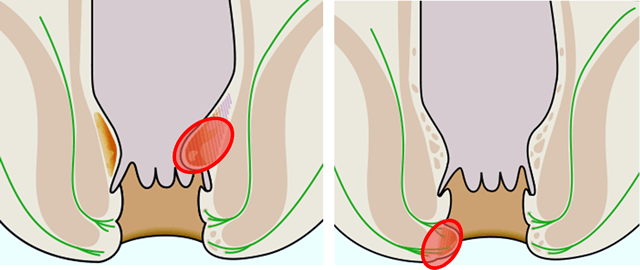

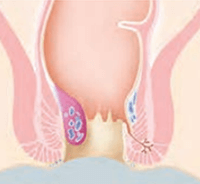

❶痔核

いぼ痔(痔核)は、その名のとおり、肛門にいぼ状のはれができる状態です。

主に排便時のいきみや便秘等によって、肛門部に負荷がかかることで直腸肛門部の血液循環が悪くなり、毛細血管の集まっている静脈叢がうっ血して腫れ上がることで起こります。 歯状線をはさんで肛門の内側にできるものを「内痔核」、外側のものを「外痔核」と呼びます。

「内痔核」は、大きさと状態により4つの段階に分類します(Goligher分類)。

-

-

Ⅰ度 : 直腸に痔核ができる

直腸側に小さな痔核ができます。痛みはありませんが、排便時に出血することがあります。出血の量は多い時は、ポタポタと垂れたり飛び散ったりします。

-

-

Ⅱ度 : 痔核が脱出する

痔核が大きくなります。排便時に痔核が脱出するようになりますが、排便後は自然に元に戻ります。多くは痛みを伴いません。

-

-

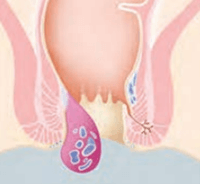

Ⅲ度 : 指で押し込むと戻る

痔核がさらに大きくなり、排便時に脱出して自然には戻らなくなります。排便後に、指で押し込まなくてはなりません。

-

-

Ⅳ度 : 常に脱出している

さらに悪化した痔核は、指で押し込んでも元に戻らない、戻ってもすぐに(歩いているだけでも)脱出してしまうようになります。いつもお尻のあたりに不快感があり、下着が汚れることもあります。

Ⅳ度の内痔核(かんとん痔核)や、血栓性外痔核は、急性期の痔核で、突然激しい痛みが起こります。

-

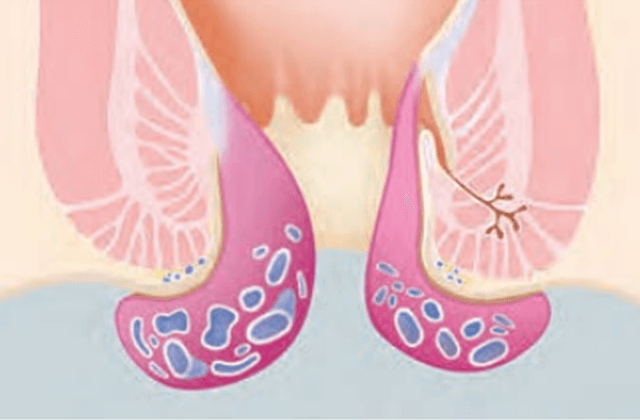

かんとん痔核

痔核に多数の血栓が生じ、肛門外に脱出し戻らなくなります。

脱出部が肛門括約筋で締められ、うっ血、浮腫み、血栓をきたし激しく痛みます。 -

-

血栓性外痔核

血栓により、肛門周囲に硬いしこりができます。

痔の症状を感じていない人でも、肛門に過度の負担がかかった時(排便時の強いいきみやスポーツなど)に突然起こります。 -

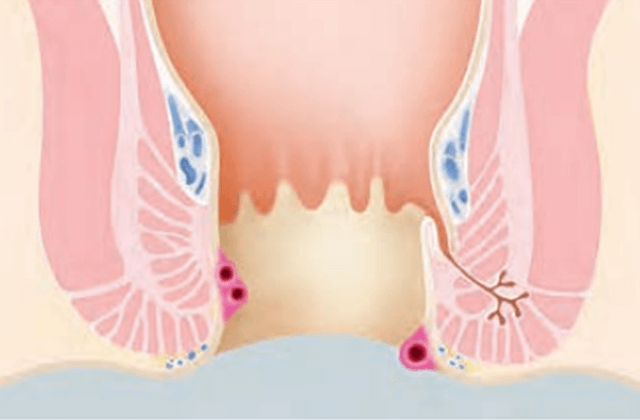

❷裂肛

便秘による硬い便や、下痢便の強い勢いなどで、肛門の出口付近が切れることが原因です。

歯状線より下にある肛門上皮は、肛門内側の粘膜と違い、知覚神経(痛みを感じる神経)が通っているため、きれ痔では強い痛みとなります。

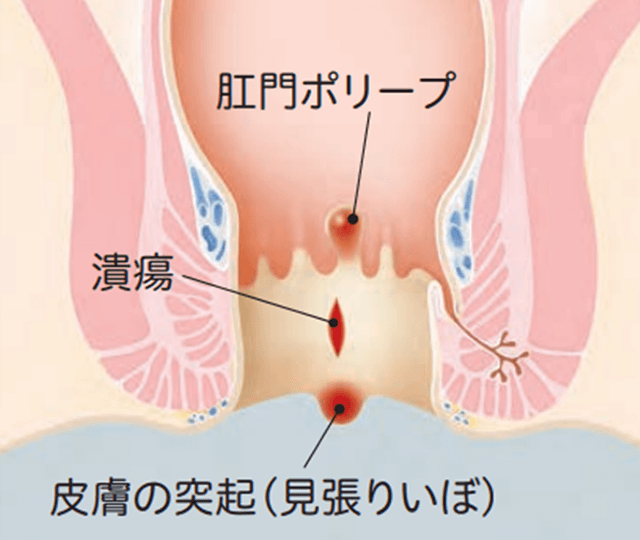

裂肛を繰り返すと慢性裂肛(肛門潰瘍)になります。硬い潰瘍(かいよう) ができることで肛門は次第に狭くなってしまうので、便が出るときに潰瘍の部分が刺激されて、より切れやすくなり便も出にくくなります。痛みのため便を我慢しがちになり、そのため、さらに便が硬くなるという悪循環を繰り返します。

さらに慢性化すると、炎症によって肛門内の突起(肛門ポリープ)や肛門外の皮膚のたるみ(見張りいぼ、スキンタグ)ができることもあります。また、潰瘍形成を繰り返すと、肛門が極端に狭く(肛門狭窄)、硬くなることがあります。

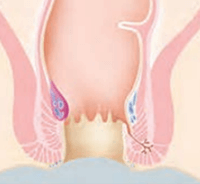

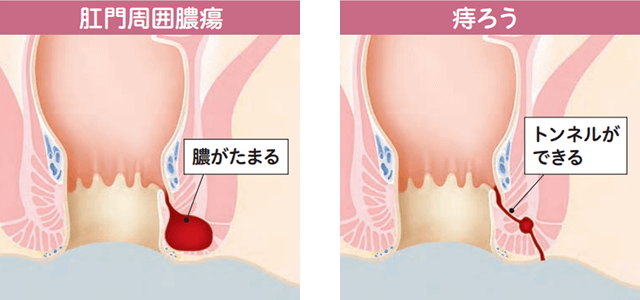

❸痔瘻

「痔ろう」は、直腸と肛門周囲の皮膚をつなぐトンネルができる痔のことです。下痢等によって肛門の組織に細菌が入り込んで起こった感染が原因で肛門周囲に膿のたまりができ、これが進行し、肛門の内外をつなぐトンネルができると、痔ろうになります。

肛門周囲膿瘍では、腫れてズキズキと痛み、時には38~39℃の発熱を伴います。たまった膿が出ると症状は楽になりますが、膿のトンネルができているので、常に膿が出たりします。

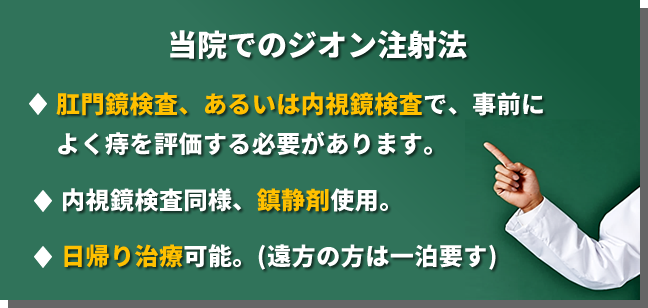

内痔核に対する四段階注射法(ALTA療法)

内痔核に対する四段階注射法(ALTA療法)

当院では、日常診療の中で内視鏡検査に重きを置いている関係上、便潜血検査で陽性(要精査)、血便、排便時出血などを訴える患者様が多数受診されます。

内視鏡検査あるいは肛門鏡検査の結果、上記のような肛門疾患の患者様が散見され、また、大腸がん検診目的(無症状)での内視鏡検査で、たまたま内痔核を指摘する患者様も多くみられます。

痔疾患に対し、当院では、従来の内服薬・漢方薬・外用剤・生活指導などで対処しております。

内痔核に関してはいわゆる「切らずに治す治療」(ALTAによる硬化療法)というものが登場し、2005年に厚生省の保険認可を受け、従来の痔核切除法に比べて体への負担や入院期間の面から大変優れていることから採用する施設が急速に広がっております。

当院でもこの「切らずに治す治療」を2010年から採用し、良好な治療効果を得ております。

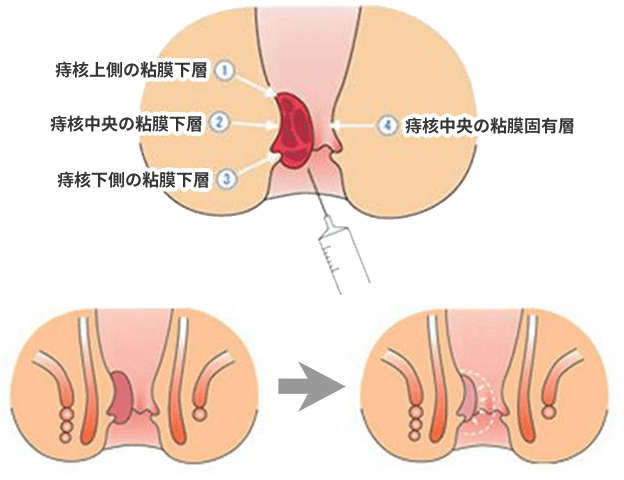

四段階注射法(ALTA療法)とは

出血や脱出を繰り返す内痔核(いぼ痔)に直接硬化剤を注射し固めて痔を小さく、硬くして治す治療です。痔核を切り取るような手術と違い、傷口から出血したり、傷口が傷んだりといった症状が少なく負担の少ない治療です。

適応

基本的には「内痔核」に対する治療法です。

外痔核・裂肛・痔瘻が主体の患者様ではALTA治療の適応とはなりません。また、脱出が大きいもの、外痔核成分がある内痔核には外科的切除が必要です。その場合は、切除対応が可能な施設へご紹介いたします。

前立腺癌で放射線治療を受けた方、透析中の方、妊娠中および授乳中の方は、当院では本治療の適応外としております。

また肛門の締め付けが強く、手技自体が困難な場合も本治療を受けることが出来ません。

特徴・治療法

- 安定剤(鎮静剤)を点滴で投与、眠くなった状態になったのち、肛門周囲の局所麻酔を行います。

- 肛門鏡で時の状態をよく観察したのち、所定の部位に適量ずつ注射をしていきます。

- 治療後はリカバリー室で十分休んでいただき、病室へ移動しますが、この段階で痛みはほとんど感じることはありません。

- 短期間(1泊)入院、あるいは一定の条件のもと日帰りで治療可能です。

- 投与された部分が次第に小さくなり、引き伸ばされていた支持組織が元の位置に癒着・固定して、脱出がみられなくなります。(早い方では翌日から脱出がみられなくなります)

- 術後の再発率は、約5-10%です。ただし、この点においては、切除手術の方が再発は少なく良好です。

- 治療後には、排便習慣を改善する、できるだけ腹圧のかかりやすい体勢をとらないなど、再発を予防することも重要です。